以下ネタバレ注意です。

あらすじ

恋人と別れ、新居に引っ越してきたスティーヴン。ケーブルテレビを見ようと配線工を呼んだが、やってきた配線工は異常なほど親切な上に馴れ馴れしかった。スティーヴンはチップ・ダグラスと名乗るその配線工と親しくなり、一緒に出かけるようになる。

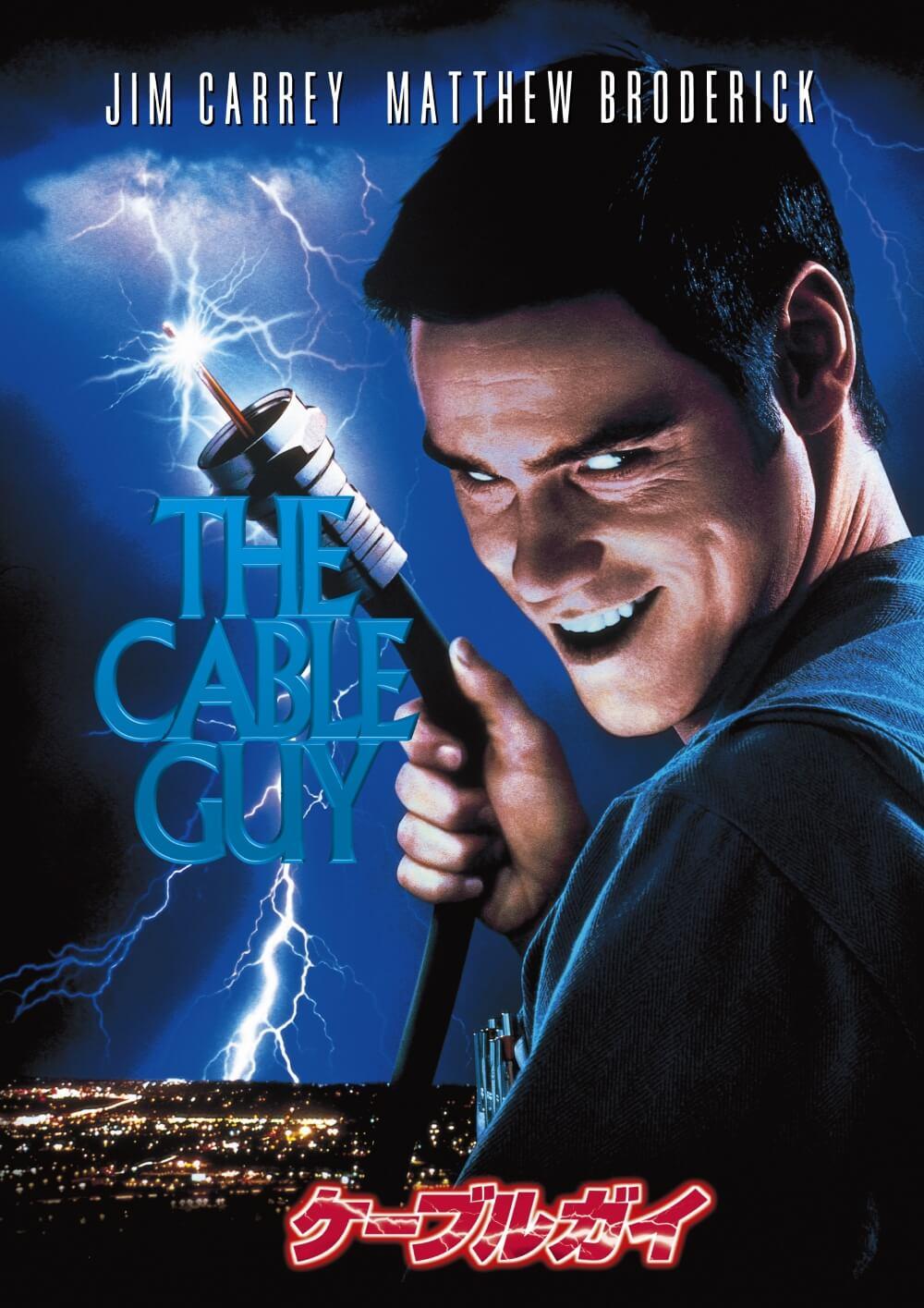

1996年 アメリカ ベン・スティラー監督作品

キャスト

- ケーブルガイ:ジム・キャリー

- スティーブン・コバックス:マシュー・ブロデリック

- ロビン・ハリス :レスリー・マン

- リック:ジャック・ブラック

- サム・スウィート/スタン・スウィート:ベン・スティラー

現実はドラマのようにうまくいくのか?

ケーブルガイはテレビコンテンツによってアイデンティティの大部分を形成された男だ。テレビが放映する作り物の世界と現実世界の境界に生きる。彼の名前すらドラマ作品のようだ。本名を用いず、ケーブルガイ(まるで端役がエンドロールに記載される名前)、さらにチップ・ダグラスをはじめさまざまな仮名を種々の作品から拝借している。

テレビドラマ登場人物のように、人はすぐさま仲良くなり、一緒に遊びに行く仲になれると信じている。どのような社会階層、職業、人種の差があろうとも、そんなものは関係ないと思っている。

不動産開発事業に従事するホワイトカラーのスティーブンと、現場仕事のブルーカラー ケーブルガイは階層を超えた友情を結んだように思えたが、彼のいきすぎた行動によって雲行きが怪しくなる。

現実はドラマのようにうまくいかない。それは作品中、同時進行する双子のスウィート兄弟(演じるのは監督であるベン・スティラー)の殺人スキャンダルと同じだ。幼少期、仲良くドタバタコメディを演じてきた双子の俳優はいつしか道を踏み外し(それぞれ麻薬と宗教に溺れる)、ついには殺しにまで発展した。

スウィート兄弟の裁判は一見すると監督のお遊びのような印象を受けるが、美しく作りこまれたテレビコンテンツの裏側のドロドロした人間臭さとそこで生じる軋轢を表している。

テレビはソシオパスを生むか?

ケーブルガイはソシオパスのように描かれる。

両親不在の孤独な子ども時代、母親代わりにずっとテレビを見続けてきた影響が示唆される。これはテレビメディアに対する痛烈な批判だ。なぜなら子ども向け・家族向けの番組を観ているだけで、心を病んだ子どもを作り出すからだ。あまつさえ映画製作者がこのような描き方をするのは、強い批判精神が感じられる。

今や親が子に構うかわりに、スマホやタブレットで動画を見せる時代だ。幼少期ずっとそんな経験をしてきた「ネットガイ」は成人後、一体どんな社会生活を送るのだろうか。

テレビ教の最後のあがき

ケーブルガイは20世紀に隆盛を極めたテレビ至上主義の使者だ。テレビ教の伝道者といってもよい。

テレビメディアの影響力を描いたハリウッド作品は古くからある。たとえば、「ネットワーク」(1976年)、「チャイナ・シンドローム」(1979年)、「マッド・シティ」(1997年)。

これらはおおむねテレビコンテンツの製作者たるマスメディアの内実を描いたものだ。視聴率のためならモラルを捨てる、世論操作、でっちあげ、そういった作り手側が抱える構造的な問題を主題にしてきた。

ひるがえって本作のケーブルガイは、名前の通りただの配線業者だ。彼はなにも作り出さない、しがないただの職業人だ。しかし彼はテレビ教に心酔する教徒たちの生殺与奪権を握っている。「俺に逆らうとケーブルテレビを見られないようにするぞ」。その脅し文句にあまり緊迫感を感じない現代人は、ケーブルテレビの部分をインターネットに替えてみるとその恐ろしさが伝わるだろう。

本作品が公開される前年、windows95が発売された。劇中でもパソコンが出てくるが、娯楽の主役は依然としてテレビであった。世紀をまたいで主要メディアがテレビからインターネットにとって代わられるタイミングでこの映画は世に出た。ケーブルガイはテレビ時代最後の落とし子だ。